《我和译制配音的艺术缘》

刘广宁 三联书店

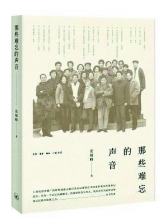

《那些难忘的声音》

张稼峰 三联书店

上个世纪80年代上译厂配音演员合影

《棚内棚外》 潘争 三联书店

文/沈 沣

上译厂历史上搬过三次家,或许可以看做译制片史的三个时间节点。上译的前身是上海电影制片厂翻译片组,1950年从位于上海江西路福州路拐角的汉弥尔登大楼迁至万航渡路,中国译制片从无到有,开始探索自己的声音表达。当年上译厂的第一代演员,从1949年组建到1960年初吸收培养,他们来自天南地北,出身各异。比如邱岳峰、毕克、尚华来自私营剧团,刘广宁是社会公开招聘过来的高中生,戴学庐来自上海市公安局消防处,伍经纬之前是河北唐山的工人,卫禹平则是上海音乐专科学校大提琴专业的高才生。“文革”期间,内参片让上译成为“一片编外的天空”,也让上译演员们在动乱的年代仍然得以进行创作。到了1976年,上海电影译制厂由万航渡路迁到永嘉路,开启上译厂的黄金时代,当时第一代配音演员正值盛年,技艺炉火纯青,而第二代配音演员经过磨砺渐成中流砥柱,用老厂长陈叙一的话说:“生旦净末丑,就像水泊梁山的一百零八将,谁上阵都能抵挡一阵。”《望乡》、《佐罗》、《追捕》、《虎口脱险》、《简·爱》等译制片成为国人耳熟能详的经典佳作。1978年上译厂译制的《尼罗河上的惨案》,堪称全明星阵容之作。到了上个世纪80年代末期,老一代上译人退休的退休,去世的去世。1992年老厂长陈叙一去世,他是上译的创始人和引路人,有人说陈叙一走了,译制片死了。到了2003年,上译厂迁至虹桥西路上海广电大厦。无法挽回的是,译制片的辉煌逐渐落幕了。老上译留下的这些经典,既是财富,亦是包袱。人们或许感慨于老上译人的“工匠精神”,却也不得不承认这种模式已经无法复制或重建。

大家说上译厂的译制片配音,是“中国好声音”,其实好声音未必是配音演员的追求。比如上个世纪80年代,上译厂为日本电影《啊,野麦岭》配音时,导演苏秀就要求张广宁在这部影片里“不要用好听的声音说话”。因为野麦岭的女工处境凄凉,她们的角色不能用“好声音”去塑造。

永嘉路的上译厂旧址是译制片影迷的朝圣地。因为这里曾经是一扇国人观看世界的窗口。最重要的,还是该记住大致经历了三代传承的上译人在艺术追求上的“好精神”。那一代的上译人是把译制片当作“作品”而非“商品”,把自己的事业当作“创作”而非“工作”。电影译制片在当年是创举,无先例可循。上印厂的第一代配音演员一直追求把“外国译制片中国化”,更推崇直译。比如苏秀很忌讳让外国角色在影片中说中国成语,也就是陈叙一提出的“还原原片”的创作原则。上译厂俄文翻译叶琼在翻译苏联电影《雁南飞》时把一句台词译成“大雁有时候排成一字形,有时候排成人字形”,后来一直耿耿于怀,因为俄文里根本就没有什么“一”字和“人”字。原文直译应该是“大雁有时候排成一横排,有时候排成舰队形”。在几代上译人的努力下,配音被提升到一门语言艺术的高度。在今天的环境里,那样的字斟句酌、惜言如金,不惜代价磨出一部译制片的客观条件已经不复存在。

对于译制片的怀念亦是对过往历史的怀念,刻骨铭心。陈丹青去美国,看原版《简·爱》,表示“简直不能忍受《简·爱》中罗切斯特的扮演者乔治·斯科特的声音”,因为他的耳朵里都是邱岳峰的声音。

抑或能成为一种信仰的坚守。上海复旦大学教授严峰写过一篇《好音》的文章,纪念自己热爱的上译演员邱岳峰。“对过去的那些坚实的、饱满的、精雕细刻的金石之音,我们中的许多人都曾经有过一些堪称刻骨铭心的记忆,而那些记忆正在慢慢地、无可奈何地被现实锈蚀。从配音到字幕,从重语音到重音效,这是我们这个世界的发展方向吗?也许在全球化的未来,大家连翻译都不要了,那译制厂还不该关门?也许有一天电影会发展到一句对话也没有,全靠乒拎乓啷的音响效果,让大家爽到认不得回家的路。也许有一天我们发现电影只剩下动作片这一种样式,大家一见面就开打,或上床,懒得多废话。 我们哀叹过文字的凋零,我们再哀叹语音的凋零。可我还是想守着我那些记忆中的美好的声音,做一个过气的语音中心主义者。”

-

小心!你就是这样被小偷盯上的

2017-05-01 15:07:57

-

80%的人不喜欢吃它们,但越吃越健康!

2017-05-01 15:07:57

-

4月十大谣言,快看看你中招了吗?

2017-05-01 15:07:57

-

你支持吗?穿高跟鞋开车被法律禁止

2017-04-28 15:49:44

-

穿越历史长河——用镜头记录我眼中的故宫

2017-04-26 10:46:00